9月1日は「防災の日」。1923年9月1日に発生した関東大震災をきっかけに制定され、毎年この日を中心に全国各地で防災訓練や啓発活動が行われています。

日本は地震・台風・豪雨など自然災害が多い国であり、私たちの暮らしは常に災害と隣り合わせです。近年は気候変動の影響で豪雨災害が増え、また南海トラフ地震の発生可能性も指摘されています。

「備えあれば憂いなし」とは言うものの、実際には日常が忙しく、なかなか防災対策に時間を割けない方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、防災の日をきっかけに家庭・職場・地域でチェックしておきたい防災ポイントを整理しました。9月に実践できる“防災の見直し習慣”としてぜひお役立てください。

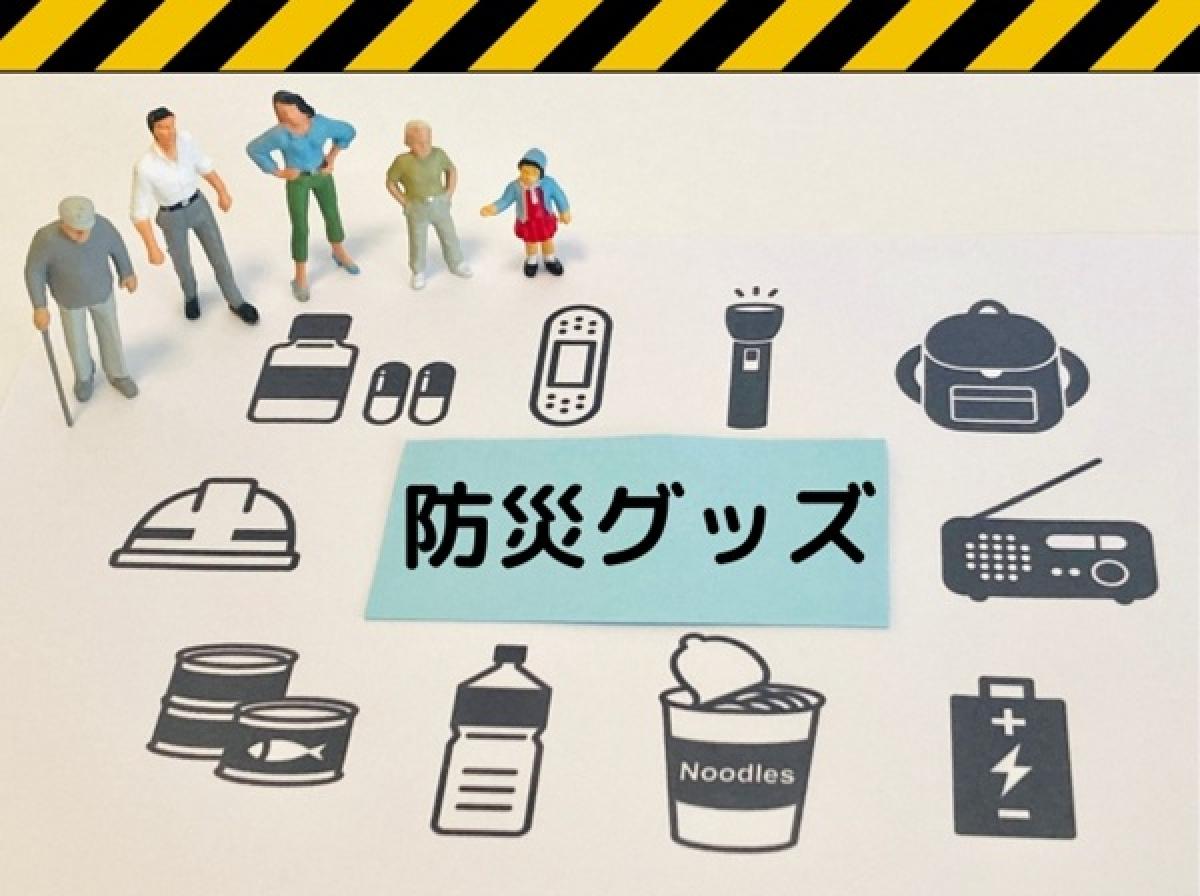

家庭で最低限確認してほしいチェックリストです。家族全員で共有しましょう。

👉 チェックポイント

・賞味期限切れの食料や水はないか?

・子どもや高齢者の食べやすさに配慮されているか?

👉 チェックポイント

・夜間の停電に備え、寝室に懐中電灯を置いているか?

・スマホ充電ができる環境を確保しているか?

👉 チェックポイント

・小さなお子様や高齢の家族がいる場合、避難に必要なサポートは想定しているか?

職場や事業所にとって防災は“社会的責任”のひとつです。

それは同時に、従業員一人ひとりの安全と命を守るための大切な取り組みでもあります。災害時に備えた環境を整えることは、社員が安心して働ける職場づくりにつながり、結果として事業の継続や地域社会への貢献にも直結します。

👉 チェックポイント

・点検記録簿は最新の状態になっているか?

・従業員は消火器の設置場所や使い方を理解しているか?

・周囲に障害物がなく、すぐに使える状態か?

👉 チェックポイント

・緊急時に誰がどの役割を担うか、社内で共有されているか?

・災害発生から72時間の対応シナリオを想定できているか?

防災は「個人」や「家庭」だけでなく、地域全体の力があってこそ本当の安心につながります。大規模な災害が発生した際、行政や消防の支援がすぐには届かないケースも多く、その空白の時間を埋めるのは「地域住民同士の助け合い」です。

特に災害時には、高齢者や小さな子ども、障がいを持つ方など、支援を必要とする人々が多くいます。地域で支え合う仕組みが整っていれば、こうした人々の命を守ることができ、被害を最小限に抑えることが可能になります。また、近隣住民同士で声をかけ合い、避難や救助を協力して行うことは、災害後の生活再建においても大きな力になります。

つまり、防災は「自分と家族を守るための備え」であると同時に、「仲間や地域全体で命を守り、被害を小さくするための連帯の仕組み」なのです

👉 チェックポイント

・地域の防災イベントや訓練に参加しているか?

・家族以外で頼れる「防災仲間」がいるか?

たとえば、非常食を実際に調理して試食してみると「食べ慣れる」ことができます。特にお子様は嫌いなものは食べないことが多いので、食べれる非常食かを確認しておくことは大切です。また、モバイルバッテリーの使用や給水袋の使い方を練習しておくと安心です。

当社は、ガソリン・灯油などのエネルギー供給から、消防設備の点検・整備、防災資機材の提供まで、暮らしのライフラインを支える活動を行っています。

防災の日をきっかけに、「自分や家族」「職場」「地域」を守るための準備を一緒に進めていきましょう。

9月1日の「防災の日」は、私たちに災害への備えを思い出させてくれる大切な日です。

家庭では非常食・水・避難経路の確認

職場では消防設備点検やBCPの整備

地域では助け合いの体制づくり

これらを改めて見直すことが、未来の安心につながります。

防災は一度準備したら終わりではなく、定期的な見直しが大切です。

9月を「防災を見直す月」として、日常生活の中に“備える習慣”を取り入れていきましょう。

👉 詳しい事業内容や防災に役立つ取り組みについては、藤井防災エネルギー株式会社公式サイトををご覧ください。